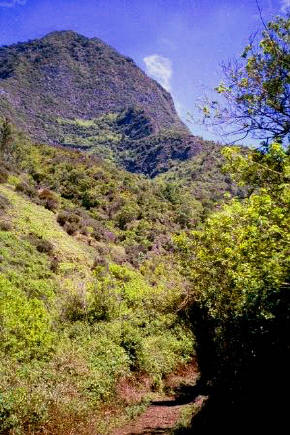

Lorsqu'on contemple l'île

Robinson-Crusoé, avec son opulente végétation et ses criques accueillantes qui

semblent tout droit sorties d'un tableau de Gauguin, on envie terriblement

Robinson. Mais l'histoire réelle montre qu'il n'y a pas de quoi. Si le héros du

roman de Defoe est demeuré jusqu'au bout un gentleman, le véritable Robinson,

lorsqu'un équipage lui a enfin porté secours, portait des sandales en peau de

chèvre et avait presque perdu l'usage de la parole, se contentant d'émettre

quelques sons gutturaux proches du croassement.

Cet homme s'appelait Alexander Selkirk, et, comme le héros du roman, il était

écossais. Juan-Fernández est aujourd'hui le nom de l'archipel et était à

l'époque celui de l'île sur laquelle ce malheureux avait échoué. Elle mesure 22

km de long pour 7,3 km de large, et le gouvernement chilien l'a depuis longtemps

rebaptisée Robinson-Crusoé. Mais Alexander Selkirk est lui aussi resté dans

l'Histoire, car au milieu des années 70, on a donné son nom [hispanisé],

Alejandro Selkirk, à une autre île de cet archipel [qui s'appelait auparavant

Masafuera, à 170 km à l'ouest de l'île Robinson-Crusoé].

Durant son séjour ici, il a construit deux cabanes de bois, et si le Robinson du

roman s'était retrouvé là à la suite d'une erreur de jeunesse et à cause d'une

tempête, Selkirk ne dut cet isolement forcé qu'à son mauvais caractère. En 1704,

marin sur la corvette Cinq Ports qui effectuait un tour du monde, il n'avait

cessé de se quereller avec le capitaine. Ce dernier, las de le supporter et à la

demande même de l'irascible Ecossais, l'avait débarqué sur l'île, lui laissant

généreusement un peu de nourriture et deux gourdes pleines d'eau.

D'habitude, les "loups de mer" indisciplinés étaient abandonnés avec un pistolet

et une cartouche afin qu'un suicide leur évite de mourir de faim. Selkirk avait

refusé tout pistolet par principe, puisqu'il estimait avoir raison dans la

dispute qui l'opposait à son supérieur. Mais une fois sur l'île, quand il vit

repartir le canot, il poussa un hurlement déchirant : "Pardon, j'ai changé

d'avis !" Le capitaine lui cria en réponse : "Pas moi !" et le navire disparut à

l'horizon. Cela ne porta pas chance au Cinq Ports. Trois jours plus tard, il

tombait aux mains de pirates espagnols. L'équipage fut conduit au Pérou, jeté en

prison puis envoyé dans des mines de cuivre. Quelques années plus tard, alors

que Selkirk était déjà célèbre et arpentait fièrement son domaine écossais, ses

camarades croupissaient toujours dans les geôles espagnoles.

Mais, tout juste déposé sur son île déserte, qu'avait-il fait ? Il n'était pas

mort de faim, car, dès 1574, les Espagnols, qui connaissaient l'archipel, y

avaient laissé des animaux domestiques. Il avait donc commencé par chasser des

moutons et des chèvres redevenus sauvages, puis fini par fabriquer, au bout d'un

an, une sorte d'enclos. Il disposait d'une Bible, qu'il lisait à raison de deux

heures le matin et deux heures avant le coucher du soleil. Son seul problème

était celui des vêtements, rongés par les rats. Futé, il avait trouvé une

solution, apprivoisant en quelques mois des chats sauvages, qui l'avaient sauvé

des voraces rongeurs.

Le mirador duquel il observait l'horizon pour voir s'il y passait un navire se

trouve à 565 m d'altitude [L'île culmine à 915 m, au mont El Yunque.]. Une

plaque en son honneur y a été apposée, et, il y a quelques mois, des marins

écossais en visite sur l'île ont installé à côté une petite statue à la mémoire

de leur compatriote.

A deux reprises, des navires espagnols approchèrent, mais il préféra sa liberté

sauvage aux mines de cuivre de Bolivie et du Pérou. La troisième fois fut la

bonne [en 1708]. C'étaient les goélettes corsaires anglaises Duc et Duchesse. Au

début, personne ne voulut croire le récit de Selkirk, mais il devint vite

mondialement célèbre, et son histoire inspira Defoe, qui n'hésita pas à faire

durer vingt-huit ans l'odyssée de son personnage [au lieu de quatre ans et

quatre mois]. Le vrai Robinson, lui, rentra en Ecosse, puis effectua plusieurs

tours du monde et mourut au cours de l'un d'eux, à 47 ans, d'une fièvre

tropicale.

Assurément

c'est Michel Tournier qui a le mieux analysé les étapes par lesquelles

ont passe au travers de la solitude : nous accompagnerons notre visite de

quelques extraits de son livre :Vendredi ou les limbes du Pacifique

(...)" Chaque homme a

sa pente funeste. La mienne descend vers la souille. C'est là que me chasse

Speranza quand elle devient mauvaise et me montre son visage de brute. La

souille est ma défaite, mon vice.

Ma

victoire, c'est l'ordre moral que je dois imposer à Speranza contre son ordre

naturel qui n'est que l'autre nom du désordre absolu. Je sais maintenant qu'il

ne peut être seulement question ici de survivre. Survivre, c'est mourir. Il faut

patiemment et sans relâche construire, organiser, ordonner. Chaque arrêt est un

pas en arrière, un pas vers la souille.

Les circonstances extraordinaires où je me trouve justifient, je pense, bien des

changements de point de vue, notamment sur les choses morales et religieuses. Je

lis chaque jour la Bible. Chaque jour aussi je prête pieusement l'oreille à la

source de sagesse qui parle en moi, comme en chaque homme. Je suis parfois

effrayé de la nouveauté de ce que je découvre et que j'accepte cependant, car

aucune tradition ne doit prévaloir sur la voix de l'Esprit Saint qui est en

nous.

Ainsi le vice et la vertu. Mon éducation m'avait montré dans le vice un excès,

une opulence, une débauche, un débordement ostentatoire auxquels la vertu

opposait

l'humilité, l'effacement, l'abnégation.

Je vois bien que cette sorte de morale est pour moi un luxe qui me tuerait

si je prétendais m'y conformer. Ma situation me dicte de mettre du plus dans la

vertu et du moins dans le vice, et d'appeler vertu le courage, la force,

l'affirmation de moi-même, la domination sur les choses. Et vice le renoncement,

l'abandon, la résignation, bref la souille. C'est sans doute revenir

par-delà le christianisme à une vision

antique de la sagesse humaine, et substituer la virtus à la vertu. Mais le fond

d'un certain christianisme est le refus radical de la nature et des choses, ce

refus que je n'ai que trop pratiqué à l'égard de Speranza, et qui a failli

causer ma perte. Je ne triompherai de la déchéance. que dans la mesure au

contraire où je saurai accepter mon île et me faire accepter par elle. (...)